九九のイメージが強すぎる小学2年生の勉強。

しかし、九九だけ頑張れば済むほど簡単ではありません。

kindle出版しました。unlimitedでも読めます。

キンドルとは違う読み心地かなと思います。

完全に無料で読めるコミックエッセイです。

[amazonjs asin=”B0CK8RTW7Y” locale=”JP” title=”ブログに載せたまま放置編 透明教育ママの絵日記 教育系コミックエッセイだけど役に立つ可能性ゼロ”]

↓こちらはアマゾンの縦読みfliptoonですので、読み比べもしてみてください。

内容は一緒です!

透明教育ママの絵日記 教育系コミックエッセイだけど役に立つ可能性ゼロ【ブログ放置編】

[amazonjs asin=”B0CKPLNTJT” locale=”JP” title=”賢い子は何が違う? 伸びる子の分岐点 (edumother books)”]

[amazonjs asin=”B0CGZGCBF2″ locale=”JP” title=”親に知って欲しい 個別指導塾のあんなこと・こんなこと: 月謝 進学実績 通いやすいさ それだけで判断するのは時代錯誤なのでやめてください (edumother books)”]

[amazonjs asin=”B0CFDJQ1FL” locale=”JP” title=”子どもの「好き」を見つけないのは損!: 隠れた才能を見つける秘訣 (edumother books)”]

[amazonjs asin=”B0C8YC77D3″ locale=”JP” title=”難化する学校英語: 親の経験が通用しない 中学英語への段差に気をつけて (edumother books)”]

[amazonjs asin=”B0C3TTNV47″ locale=”JP” title=”夫婦の教育方針の違い: なぜずれる? どう決める?]

[amazonjs asin=”B0BW34XRV7″ locale=”JP” title=”自分から勉強する子になる秘密: 本当は内緒にしたい (edumother books)”]

kindleのジャンル別ベストセラー獲得しました!

ありがとうございます。

[amazonjs asin=”B0BTNYDVCS” locale=”JP” title=”小3が学力の分岐点: 小4の壁はもう古い 小3の坂道に気をつけて (edumother-books)”]

[amazonjs asin=”B0C2FJQRGQ” locale=”JP” title=”小1プロブレム 対応策を考える: 就学で起きる変化に立ち向かう (edumother books)”]

[amazonjs asin=”B0BZ8X3BV4″ locale=”JP” title=”子育ての鬼門 小4の壁の乗り越え方: 小4の壁を飛躍の時に (edumother books)”]

[amazonjs asin=”B0C7BHJ8M4″ locale=”JP” title=”子どもの自己肯定感: 低いとどんな人になるか考えたことありますか? (edumother-books)”]

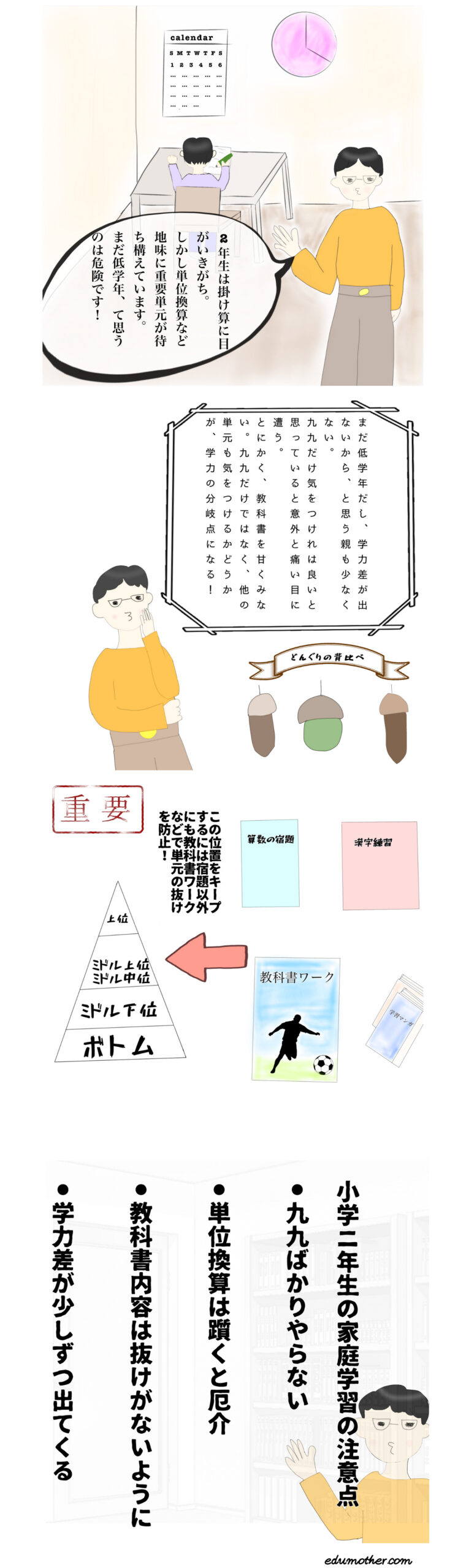

ぶっちゃけ、九九ばかりに目がいってしまうと地味に重要な単位換算などを見逃してしまう危険性あり!

しかも、【まだ低学年だから】考えていると忍び寄る分岐点に気がつかないまま通り過ぎてしまうことも。

小学校6年間で、けっこう大切な学年でもある2年生の家庭学習のポイントを漫画でゆるく・超簡単に解説していきます。

2年は授業内容の抜けを全力で阻止!

親子共々気を張る小学1年生が終わり、2年生へと進学すると気になるのが「九九」。

九九をスラスラいえる子も周囲にいると、焦ってしまうもの。

1年生の【学校慣れ】【勉強慣れ】からステップアップする学年でもあります。

脇役の単位換算は無視しない

2年生の勉強の主役といえば、九九です。

2年生になると、親の間でも九九の話で盛り上がります。

九九のテストに合格した、〇の段がまだ覚えられない・・・。

九九は非常に重要ですが、そればかりに目を向けているのもいけません。

なぜなら、単位換算の勉強が本格化するからです。

単位換算というと、長さや水のカサからスタート。

長さも簡単なものは良いのですが、【11㎜+18㎜= cm】【89㎝+17㎝= m cm】といった内容もたま~に出てきます。

中学受験、地域のトップ高校を狙っているなら上記の計算がスラスラ解ける状態にしておかないとキツイです。

水のカサは、㎗のように普段の生活で馴染みのない単位も出てくるので子どもは苦戦します。

地味ですが、かなり重要。

学校内容に抜けがない様にする

学力層も4年以降はガチガチに固まりますが、小学2年から3年にかけてゆるやかに形が出来上がってきます。

ミドル層、できればミドル上位層をキープしたいなら学校内容の抜けの阻止に全力を注ぐことです。

教育にアツイと、どうしても先取りをしたくなります。

しかし、丁寧に授業内容を見直すことが肝要です。

学ぶ単元はコツコツと積み重なっていきます。

土台がしっかりしていないと学んだ知識がボロボロ壊れてしまいます。

土台を頑丈にさせたいのであれば、まずは教科書内容の定着です。

市販の教科書ワークを利用して備えていきましょう。

子ども①②は、通塾スタートする前まではZ会のグレードアップ問題集を使用。

それ以外では少々違う道をたどりました。

小学1年生の時の学年指導が激ユルだったのも影響し、応用的なことに対して抵抗感があった子ども②は低学年の頃に教科書ワークを活用して勉強していました。

子ども①は教科書ワークではなく、トップクラス問題集(徹底理解編)を利用

[amazonjs asin=”4581040566″ locale=”JP” title=”トップクラス問題集こくご小学1年―中学入試をめざす 徹底理解編”]

それから数年が経ちましたが、両者のデキは大きな差もなく現在に至ります。

少々心配はしていましたが、子ども②が小学5年生になった2021年度はそこまでの差はありません。

やはり、学校の勉強は大切だなと感じる今日この頃です。

ちなみに、子ども②が愛用していた教科書ぴったりテストがリニューアル!

トレーニングとドリルの2体制になりました。

[amazonjs asin=”4402302056″ locale=”JP” title=”教科書ぴったりトレーニング 小学2年 国語 光村図書版(教科書完全対応、オールカラー)”]

[amazonjs asin=”4402305896″ locale=”JP” title=”教科書ぴったりドリル 小学2年 国語 光村図書版(教科書完全対応)”]

[amazonjs asin=”4402302234″ locale=”JP” title=”教科書ぴったりトレーニング 小学2年 算数 東京書籍版(教科書完全対応、オールカラー)”]

学校の教科書内容に沿っているので、単元テストやカラーテストでも結果を残せる可能性が高まります。

学校のテストで良い点数を取ると、自信を持ち勉強に対して前向きになれます。

簡単に言えば、良いこと尽くめ。

隠れた学力の分岐点

このブログをご覧の方は、教育に関心のある方ばかりだと思います。

小学4の壁という言葉がありますが、ハッキリ言ってガツンと出るだけ。

それ以前からヒタヒタと学力差が広がっています。

子ども①②の小学1年から3年を見ていても、2年から3年でガラリと状況が変わっていきました。

国語だと漢字、算数だと3年で習うわり算や分数が起点となっている印象があります。

また、生活も社会と理科の2教科になります。

2年生は3年生向けた準備期間にもなるので、単に九九だけ気をつけるという考えは甘いです。

学校に慣れたと思わず親の管理を継続

親の方もあれこれ気にする小学1年が終わり、学校生活に慣れてきた2年生。

ひと息つくと思いきや、ここで家庭学習の習慣の定着や授業内容の抜けを作らないことが重要。

小学3年、4年で固まっていく学力ピラミッドでどの位置にいられるかを決める学年にもなります。

何でも親が準備すると、立精神が旺盛になって来るので親子の衝突も増えるかもしれません。

しかし、子ども一人で完璧に学校の宿題をこなし、家庭学習を進めていくことはほぼ不可能。

多少の距離感を持ちながら、しっかりチェックをしていきましょう。

【慣れたから自分でできる】と思わず、生活面や勉強面の管理を継続していきたいですね。