〇歳商法、と私が勝手に呼んでいる本は保護者からのニーズがあるのか、書店に行くたび目にする、「〇歳まで~」本。

なんだかんだ言って、手に取っている自分がいます。

今回はハッキリ言って、地方在住保護者向けではない本を紹介します。

首都圏や近畿地方にお住いの難関私立中受験をお考えの保護者向けではありますが、私のような親でも参考になりますよ。

エール出版社より本が出版されました。

小学3年生から4年生で気をつけるべきことを詳しく取り上げています。

kindle出版しました。unlimitedでも読めます。

完全に無料で読めるコミックエッセイです。

↓こちらはアマゾンの縦読みfliptoonです。

キンドルとは違う読み心地かなと思いますので、読み比べもしてみてください。

内容は一緒です!

透明教育ママの絵日記 教育系コミックエッセイだけど役に立つ可能性ゼロ【ブログ放置編】

新作です。

kindleのジャンル別ベストセラー獲得しました!

ありがとうございます。

中学受験で成功する子が10歳までに身につけていること

10歳まで、は教育業界では一区切りとして考えられているのでしょうね。

これを覆す書物が出てきたら面白いのにな~、と思っていますが、この流れは加速傾向でしょうか。

著者の村上綾一氏はエルカミノという理数専門の塾を運営しています。

HPで書くコースをみれば、完全なる最難関私立中向けの塾運営ということが分かると思います。

地方都市で、数学オリンピック向けのコースがある塾ってお目にかかったことありませんし・・・。

ここまで見ると、地方とは無縁の世界ですね。

君はコスモを感じたか!?、いや感じる環境じゃありません!、という押し問答が続きそうな環境差があります。

ですが、本を読んでいくと地方であっても役に立つことが詰まっている内容です。読むべきだと。

何故かというと、結局のところ大都市圏の私立中高の子供達とは大学入試の時に勝負するわけなんですよね。

ですから、小学時代の過ごし方をアドバイスしているこの本を読むことで、想像が出来るんですよ。

相手はどうしているのか、と。

類似本にはない指摘が!

村上氏は理数系専門の塾を展開しております。しかもハイレベルな。

私の個人的な経験から感じている、絵画教室もしくは絵を描くことは賢くさせるのではないか説を、こちらの本で取り上げられていて何だか勝ち誇った気分になりました・笑。

絵で算数が得意になる!?

観察して絵を描くことは、注意力・集中力・識別能力も育てます。

そして、絵を描くことで養われる注意力・集中力・識別能力は、学力につながります。

たとえば算数でいうと、立体図形の問題を難しく感じなくなる、ということがあります。

P25より

後半にも図形問題は絵を描いて子どもが有利、と指摘している箇所があります。

絵と理系の関係

高校の同級生で、理系トップだった子(国立大医学部ストレート)は小さい頃から絵画教室に通っていました。

私のイトコ(最難関の一つである某大学理系入学→院卒)も小学生時代は絵を習っていました。

あとは、知人の知人の2トップ大のK大を次席で卒業した方も絵画教室に通っていたそうです。

とても狭い範囲での話ですが、3人とも全員理系です。

私の知る限りでは、難関大学に合格した人はそろばん、公文、ピアノよりも高確率で絵画教室なんですよね、なぜか。

私は小さい頃、絵なんて描いていなかったな~、と。

この反省を踏まえて子供たちには絵を描くよう仕向けています。

子供①は乗っかりましたが、②は①のうまさを前に自信喪失で逃亡していましたが、学校で「うまいね!」とお友達に言われたらしく、絵の世界に戻ってきてくれました。

ありがとう、お友達!!

で、③は・・・・。

今のところ、絵よりは粘土遊びが好きなようです。まぁ、それはそれで良いんですけどね。

追記:入園直前期になり、突然目覚めて絵を描いています。定番のアンパンマンもそれなりの形になってきました。

先取りは意味がないとの指摘も

私も先取り教育(漢字はいいとして)、親の自己満足が大きいのではないかと思っています。

将棋の藤井7段のように、園児の時に四則計算が出来た、という子は置いときます。

天才はゴロゴロいないから天才なわけですからね・・・。

さてと、話を戻しましょうか。

本書のなかでも、低学年では基礎の反復が大切であることを説いてます。

低学年の内容はぱっと見簡単ですから、呑み込みの早い子はドンドン吸収していきます。

それで、親がそれやれそれやれと先に先にと走っていくことが多々見受けられます。

仕事をしている時に、小学1年の女児に掛け算をやらせたい、漢字はドンドン進めて欲しいという親御さんがいました。

基本的な言葉の意味や単語の知識も同年代の子より少なく、子供の現状と親の理想がかけ離れている事例を経験しています。

親が突っ走ると良いことは起きません、本当に。

我が家は基本と復習重視

それもあって、我が家の子供たちには基本重視の姿勢を貫いているんですけどね。

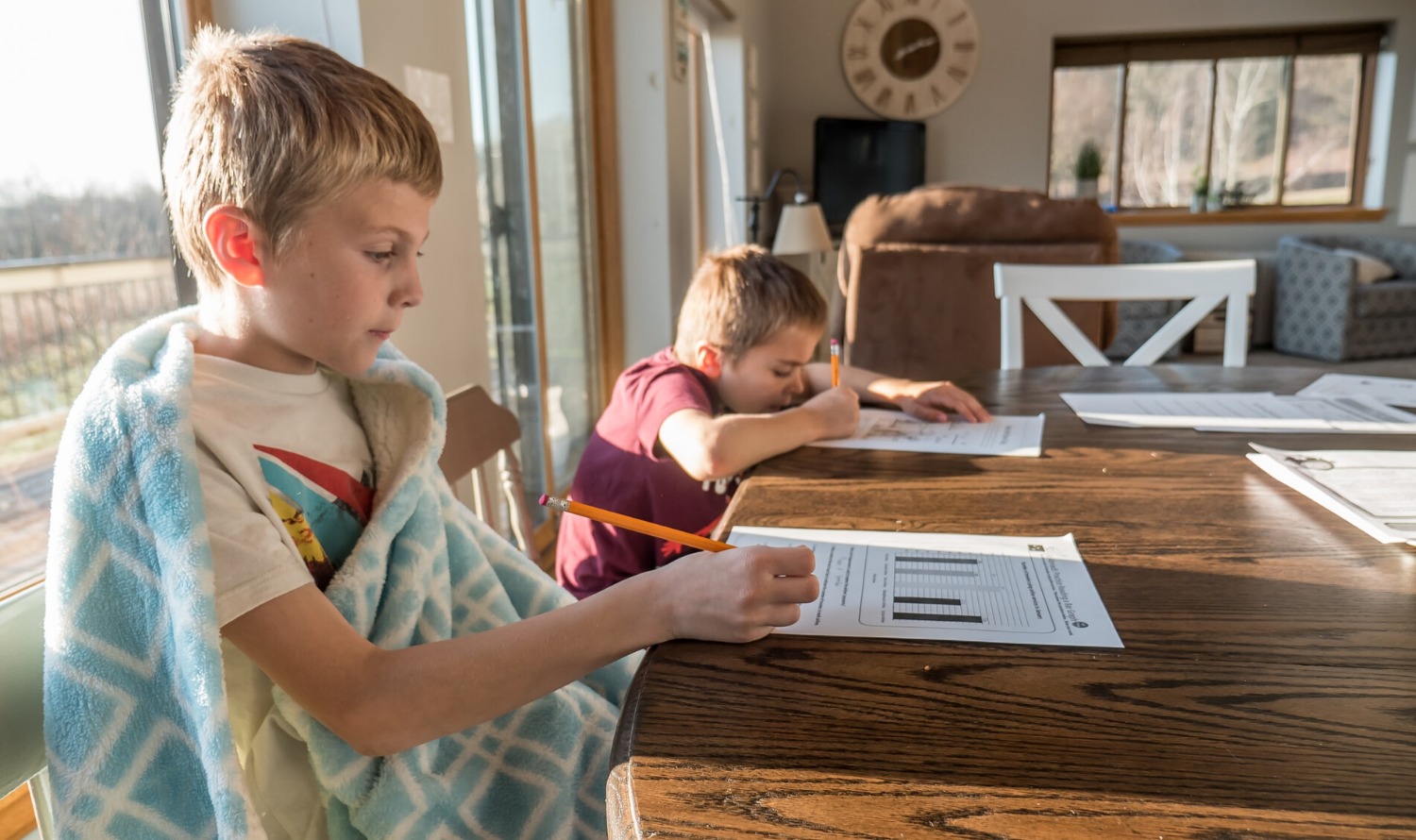

話は脱線しますが、カタカナ補強プリントを用意していたら子供②がベソかいていました。

「学校ではひらがななのに、家ではなんでカタカナ!」、と。

学校ではカタカナの勉強はほとんどしないから家でやる必要があるんだよ、と説明したら少しは納得してくれましたけどね・・・。

う~ん、子供の教育は難しいです。

最後の方にはQ&Aの記載も

中学受験を考えている親御さんの質問に答えているパートがありますが、地方だから関係ないわ、と思わずに読んでみると非常に参考になります。

小学生の頃から、どれだけ大都市圏の保護者は子供の教育に真剣に向き合っているのか伝わっています。

私も、周囲の方に比べれば情報も集めたりしている方だと思いますが、やはり大都市圏のアツイ保護者に比べれば生ぬるいです・笑。

受験校の選び方の質問を見ていても、首都圏や近畿圏には多くの私立中学があるのだな、と実感します。

地方では学区の中学、国立大学附属中(東日本だとたいてい中学まで)、首都圏のような難関ではない私立中(2校程度)、公立中高一貫、位でしょうか~。

選択肢が少ない分、小学生の時代から最大の照準を大学入試に設定しておかないといけないな、とヒシヒシと感じる本でした。

[amazonjs asin=”4046014253″ locale=”JP” title=”中学受験で成功する子が 10歳までに身につけていること”]

⇒ 【10歳の壁】子どもの学力差は10歳が境目 非認知能力の差も注目