今回は【学力差を乗り越えるだけじゃない!差を広げる子になるために】と題し、お話をしていきます。

YouTube版

エール出版社より本が出版されました。

小学3年生から4年生で気をつけるべきことを詳しく取り上げています。

kindle出版しました。unlimitedでも読めます。

完全に無料で読めるコミックエッセイです。

↓こちらはアマゾンの縦読みfliptoonです。

キンドルとは違う読み心地かなと思いますので、読み比べもしてみてください。

内容は一緒です!

透明教育ママの絵日記 教育系コミックエッセイだけど役に立つ可能性ゼロ【ブログ放置編】

新作です。

kindleのジャンル別ベストセラー獲得しました!

ありがとうございます。

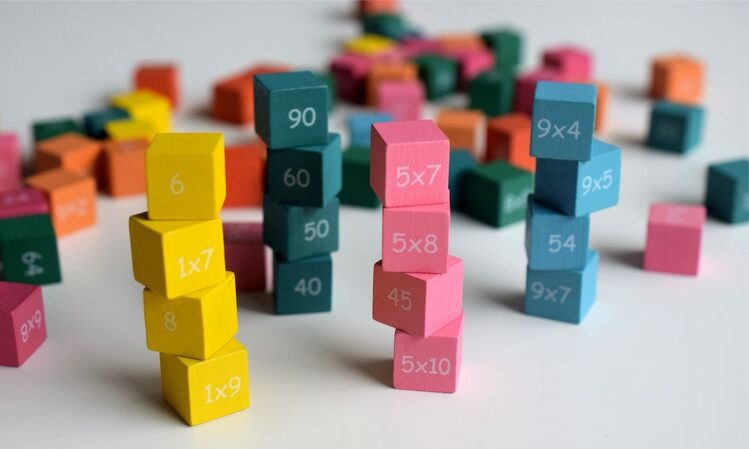

小学生になると、学校の授業やテストなどで【ちょっと差を感じる】瞬間が出てきます。

【あの子はもうあんなにできるのに、うちの子はまだあの段階…】という焦りを抱く親も多いでしょう。

確かに、友だちとの差が見えることでやる気をなくす子もいますが、逆にその差をしっかりと糧にして、他を引き離していく子たちも存在します。

では、差を乗り越えるだけでなく、差を広げるような学力成長を遂げられる子には、どんな共通点があるのでしょう。

また、そのような子に育てるためには、親としてどのような関わり方や家庭の仕組みが必要なのでしょうか。

そこで今回は、まず【学力差をつける子】の特徴を明らかにし【今日から始められる3つのコツ】を紹介していき、最後に【家庭で実践できる具体的学習法3つ】を提案します。

学力差をつける子の3つの特徴

まず、学力差が目に見えて出始めるのは、小学校の中学年から高学年にかけての時期です。

この頃になると、授業の難易度が上がり、学習内容の積み重ねが必要になってくるため、子どもの理解力や学習への取り組み方に大きな違いが表れてきます。

ここで重要なのは、【どれだけ先取りしているか】や【塾に通っているか】といった外的な条件だけでなく、子ども自身が学びをどう捉え、どう取り組んでいるかという姿勢や習慣です。

たとえば、わからないことがあったときにそのままにせず自力で調べたり、少しでもできるようになるために繰り返し学ぶことをいとわなかったりする姿勢。

こうした学びへの向き合い方こそが、学力差を着実に広げる要因になります。

また、勉強は毎日の積み重ねで成り立つため、【やりなさい】と言われなくても机に向かう力や、決めたことを継続する粘り強さも不可欠です。

ここでは、実際に他の子と差をつけて成績を伸ばしていく子どもたちに共通する3つの特徴を紹介していきます。

子どもの学力が今どうであれ、こうした特徴を少しずつ家庭で育てていくことは十分に可能です。

【勉強ができる子には特別な才能がある】と考えるのではなく、【どう育て、どう習慣づけていくか】が、将来の大きな差につながっていきます。

特徴①苦手やつまずきを【そのままにしない】

学力差が広がるきっかけの多くは、【わからないところ】をそのままにしてしまうことです。

多くの子どもが【まあなんとかなるだろう】と思い、つまずきを後回しにしがちですが、学力を伸ばす子は、疑問点や理解不足をすぐに処理しようとします。

具体的には、教科書やワークで調べたり、先生や親に質問したり、ネット教材や動画などで理解を補おうとしたりする姿勢が見られます。

このような子は【できない】を恐れず、【分からないからこそ今やるべきだ】と自然に捉えています。

また、間違いや失敗を【恥ずかしい】と思わず、【何が間違っていたかを知る機会】として前向きに受け止められる点も特徴です。

こうした考え方を持つことで、理解を深めるスピードが速まり、自然と学力差をつけていくことにつながります。

重要なのは、完璧に理解することではなく、疑問を持ったときにすぐ対処する習慣を持つこと。

親も【すぐに聞ける環境】や【安心して失敗できる雰囲気】を家庭で整えてあげることで、子どものこの姿勢を後押しできます。

特徴②小さな目標を立て、日々の学びを振り返る

学力を着実に伸ばす子の多くは、大きな目標に向かう途中に小さな目標を設定し、達成度をこまめに振り返る習慣を持っています。

たとえば【今週は漢字を10個ずつ覚える】【算数のミスを1日3つ以内にする】など、自分が達成できそうな範囲の目標を立てて日々取り組みます。

そして、週末やテストの後に【何ができたか】【次はどうしたいか】といった振り返りを自分なりに行うのです。

このような行動は、ただ学習量を積むよりもはるかに効果的です。

なぜなら、自分の状態を客観的に見て、次の行動に活かす自己調整力が育つからです。

自己調整力は学習に限らず、将来的な課題解決能力にも直結します。

学力差を広げる子は、こうした内省のサイクルが自然と身についているのです。

親としては、【今日は何ができた?】【次はどうしたい?】といった問いかけを習慣にし、目標→実行→振り返りの流れをサポートすることが大切です。

特徴③自分に合った学びの型を見つけている

学力差を広げる子どもは、単に学習量をこなすのではなく、自分なりのやり方を持っているのが大きな特徴です。

たとえば、授業で学んだ内容を自分の言葉で説明してみる、音読や図解、まとめノートなどを使って理解を深める、問題を解く際に【どうしてこの答えになるのか】を意識して解答するなど、思考の質を高める工夫をしています。

また、子どもによって学びやすいスタイルは異なります。

視覚型・聴覚型・体感型など、人それぞれに適した方法がありますが、差をつける子はそれを自然に見つけ、自分なりの【勝ちパターン】を活かして学習しています。

そして、それを継続しながらも、必要に応じて見直し、より効率的な方法に改善していく柔軟性も持っています。

親ができるのは、いろんな学び方を一緒に試してみることです。

問題集にこだわらず、動画、実験、会話、図解など、子どもが楽しみながら理解できる方法を一緒に探すことで、学び方のセンスが自然と磨かれていきます。

学力差をつけるための3つのコツ

さて、学力差をつけていく子どもたちは、ただ偶然才能に恵まれているわけではありません。

彼らが持っている伸びる力は、環境と習慣によって意図的に育まれていることが多いのです。

つまり、差を生むのは【地頭】だけでなく、日々の生活の中でどのように学びに向き合っているか、どんな家庭の仕組みがあるか、という点にあります。

とくに小学生のうちは、学校の勉強だけでは学力に限界があり、家庭での関わり方がその後の成長を大きく左右します。

放っておけば【平均的】に落ち着いてしまうのが自然な流れです。

逆にいえば、意識的に少しの工夫を加えるだけで、他の子どもたちと明確な差をつけていくことも十分に可能なのです。

ここでは、家庭で今日から実践できる3つの具体的なコツを紹介します。

特別な教材も高額な塾も必要ありません。

必要なのは、親のちょっとした気づきと行動です。毎日の習慣の中に、【学びを支える仕組み】を組み込むことで、お子さんは自らの力で学ぶ喜びを知り、結果として周囲と差を広げていく存在へと成長していきます。

コツ①躓きを先送りにせず、すぐにフォローアップする

学力差が広がる最大の要因のひとつが、【わからないところ】をそのままにしてしまうことです。

つまずきは誰にでも起きますが、それを早めに対処できるかどうかが差を分けるポイントです。

たとえば、授業で理解できなかった問題を【まあいいか】と放置するのではなく、【なぜわからなかったのか】をその日のうちに確認し、対処する習慣がある子は、苦手を積み重ねません。

家庭では、子どもが【ここがわからなかった】と言いやすい雰囲気を作り、すぐに復習できる時間を確保するのが理想です。

ドリルや参考書で再チャレンジしたり、動画教材を一緒に見たり、必要なら親が簡単なヒントを出すなど、早期に手を打つことで、理解の穴が深くなるのを防げます。

大切なのは、完璧に教え込むことではなく、【一緒に乗り越える】【自分で解決できる方法を探る】姿勢をサポートすること。

こうした即時対応の習慣が、子どもの自信と成績の両方を支え、周囲と差を広げる土台になります。

コツ②週単位で目標を立て、親子で振り返りの時間を持つ

成績が伸び続ける子は、ただ勉強しているだけではなく、【今週はこれをやる】【ここを強化する】といった小さな目標を立て、それを振り返るサイクルを持っています。

この習慣があると、自分の学習の進み具合を自覚でき、改善ポイントに気づく力が養われていきます。

家庭では、週の始まりに【今週の目標】を親子で簡単に決め、週末に【どうだった?】と一緒に振り返る時間を5〜10分程度でも設けてみましょう。

たとえば【漢字テストで満点をとる】【ミスを減らす】【読書を3冊読む】など、子ども自身が関心を持てる目標であれば、自然とモチベーションも上がります。

振り返りの際には、うまくいった点だけでなく、【できなかった原因は何か】【次回はどうすれば良いか】も一緒に考えると、自己調整力が育ちます。

この力こそ、学力差を広げるうえで不可欠な内面の武器になります。

コツ③アウトプットを重視した学習スタイルを取り入れる

学力を伸ばし続けるためには、【覚える】だけでなく【使ってみる】ことが必要です。

多くの子どもはインプット(読む・聞く)に偏りがちですが、実は学んだことをアウトプット(書く・話す・説明する)することで理解は一気に深まります。

差を広げていく子たちは、このアウトプット習慣を自然と取り入れているのが特徴です。

たとえば、覚えたことを口に出して説明する、自作のクイズを出す、ノートにまとめ直す、友達や家族に教えるなど、簡単にできる方法で十分です。

ポイントは、【自分の頭で整理し直す時間】を意識的に持つこと。これは、問題を解くスピードや正確さにも直結し、応用力や記述力の土台となります。

家庭では、夕食時や就寝前など、日常の一コマで【今日の授業、何が面白かった?】と会話を振るだけでもアウトプットのきっかけになります。

日々の中で【学んだことを話す】ことを自然に組み込むと、学力は加速的に伸びていきます。

学力上位層になるための3つの家庭学習法

ところで、学力差を乗り越え、学年の上位層に食い込む子どもたちは、単に【たくさん勉強している】わけではありません。

彼ら彼女たちに共通しているのは、質の高い学習習慣が家庭で自然に根づいているという点です。

つまり、量をこなすことよりも、【どう学ぶか】【何を意識して取り組むか】に力点が置かれた学びのスタイルが確立されています。

学力の土台を支えるのは、毎日の積み重ねと家庭の関わり方です。

とくに小学生のうちは、自主性や継続力がまだ発展途上にあるため、親の関わり方が子どもの学習姿勢に大きな影響を与えます。

ここで重要なのは、【やらせる】のではなく、【子ども自身がやる気になり、自分の力で進めていく】状態へと導くことです。

ここでは、学力上位層の子どもたちが家庭で実践している3つの具体的な学習法を紹介します。

ごく普通の家庭でも今すぐ取り入れられるものです。

親の少しのサポートや工夫によって、子どもの学び方は大きく変わります。

そして、その積み重ねがやがて確かな学力となり、他の子と差をつける大きな力へと育っていくのです。

学習法①毎日の【基礎の反復】をルーティン化する

学力上位層の子どもたちに共通する特徴のひとつが、【当たり前の基礎をおろそかにしないこと】です。

計算、漢字、語彙、音読といった一見地味で単調な学習こそが、土台となり、応用力を生み出す力になります。

とくに小学生のうちは、難しい問題よりも、基礎を毎日丁寧に反復する習慣を作ることが最も重要です。

たとえば、毎朝学校に行く前の10分間で計算練習、夕食前に音読、寝る前に漢字練習、などの短時間ルーティンでも効果は十分期待できます。

重要なのは【毎日欠かさず続ける】ことです。

この積み重ねの力が、のちの中学での勉強や高校受験で圧倒的な差を生みます。

親がサポートするポイントは、【時間の管理】や【習慣化の仕組み作り】です。

やらせるのではなく、自然と手が動くようなリズムを家庭に組み込むと、子どもは無理なく続けられます。

日々の反復は即効性こそないものの、確実に子どもの思考力・処理力を底上げし、学力上位への道を支える最大の柱となります。

学習法②教科書を軸に『自分の言葉で理解する』力を養う

学力上位層の子どもは、知識をただ暗記するのではなく、【自分の言葉で説明できるレベル】にまで理解を深めています。

そのカギとなるのが、教科書を軸にした学習です。

塾や問題集に頼る前に、まずは学校の教科書の内容をしっかりと咀嚼し、自分でまとめ、言葉にしてみること。このプロセスが理解を一段と深くし、定着度を飛躍的に高めてくれます。

具体的には、音読後に【この段落は何を言ってる?】【どうしてそうなるの?】と子ども自身に説明させる習慣を持たせると効果的です。

説明があいまいな部分は、まだ理解が浅いというサイン。

そこに気づければ、再確認・再整理が自然に行われ、学びの精度が上がっていきます。

また、ノートに自分なりの言葉でまとめ直す【自作まとめ】もおすすめです。

図解や箇条書きなど、子どもに合った表現方法を一緒に探すことで、自主的な学習姿勢も育ちます。

教科書を土台にすることで、ブレない学力の幹が育ち、難問にも動じない力が身についていきます。

学習法③日常生活に【学びの視点】を持ち込む

学力が高い子どもは、机に向かっていない時間にも学びを続けています。

それは特別な勉強というより、日常生活の中に【学びの視点】が溶け込んでいるからです。

たとえば、買い物中に価格を比べて割引計算をしたり、ニュースを見て時事に関心を持ったり、料理中に分量や時間を考えたり。

こうした日常の知的活動の積み重ねが、学ぶことへの感度と応用力を養っています。

家庭でできる工夫としては、【なんでだろう?】を会話の中で増やすこと。

天気や社会の話題、本やニュースに触れたときに、【どう思う?】【もし◯◯だったら?】と問いかけるだけで、子どもの考える力は大きく育ちます。

クイズ感覚で知識を共有したり、調べ物を一緒にしたりする時間も、学習意欲を刺激します。

【勉強は机の上だけ】という考え方を手放し、生活全体を学びのフィールドに変えること。

それが、学力上位層の子どもたちに共通する家庭のあり方です。

楽しさの中で自然と学び続ける環境が、子どもの【学び続ける力】を支え、将来の大きな差へとつながっていきます。

学力差を越え、自分で学ぶ力を育てる家庭のあり方

小学生の時点で見え始める学力差は、決して才能や生まれつきの差だけではありません。

むしろ、それ以上に大きな影響を与えているのは、【日々どんな学習習慣を積み上げているか】【家庭でどのように学びを支えているか】といった、日常の積み重ねによる差です。

学力を着実に伸ばしていく子どもたちは、ほんの些細な習慣や、学びに向き合う姿勢が自然と身についているのです。

今回紹介したように、学力差をつける子には共通した特徴があります。

わからないことをそのままにしない、自分で学習を振り返る、自分に合った学び方を見つける。

このような力は、特別な才能ではなく、家庭での関わり方次第で誰でも育てることができます。

また、基礎の反復や教科書を活用した理解の深め方、日常生活に学びの視点を取り入れるなど、どれも今日から実践できる方法ばかりです。

難しいことを求める必要はありません。

子どもの【できた!】【分かった!】という小さな成功体験を積み重ね、自信と学力を少しずつ育てていくことが何より大切です。

学力差を乗り越える鍵は、毎日の生活の中にあります。親が見守り、支え、背中を押すことで、子どもは自分で学ぶ力を身につけ、将来にわたって伸び続ける土台を築くことができます。

焦らず、比べず、わが子のペースで育てていきましょう。