今回は【成長してから成績が急ブレーキしないための対策】と題し、お話していきます。

YouTube版

エール出版社より本が出版されました。

小学3年生から4年生で気をつけるべきことを詳しく取り上げています。

kindle出版しました。unlimitedでも読めます。

完全に無料で読めるコミックエッセイです。

↓こちらはアマゾンの縦読みfliptoonです。

キンドルとは違う読み心地かなと思いますので、読み比べもしてみてください。

内容は一緒です!

透明教育ママの絵日記 教育系コミックエッセイだけど役に立つ可能性ゼロ【ブログ放置編】

新作です。

kindleのジャンル別ベストセラー獲得しました!

ありがとうございます。

先日、YouTubeのアンケート機能を使用して【どんな内容の動画を取り上げて欲しいですか】と4つのテーマを上げたところ、一番高かったのが【成長してから成績が急ブレーキしないための対策】でしたので、早速投稿してみました。

仕事をしている時も、私が子どもの頃も、そして子ども①②③の周囲にも【小学校3年生くらいまでは勉強できると思っていた子が学年があがったら真ん中の上位の学力に落ち着いた】という子がいます。

低学年の頃に優等生というのは、ほぼ間違いなく親が教育熱心で、家庭で繰り上がりの足し算、繰り下がりの引き算、漢字の対策をしっかりしてきた子だと思っていいでしょう。

小さい頃の学力というのは親の関わり具合、熱心さがそのまま反映されることがあります。

ただ、順調に成績が伸びる、クラスや小学校の中で異彩を放つような成績優秀層のまま突っ走って中学に進学する子というのは思いのほか少ないです。

学年が上がる度に学力の振るいにかけられていき、【最上位】に残るのは一握りです。

それでは、どうしたら成績が急ブレーキしない子に育つのでしょうか。

成長して、自我が芽生えて、そして親に対する反抗心が芽生えていくと、勉強するかしないかは極論を言うと子どもの気持ち次第になっていきます。

急ブレーキを避けるためには子ども自身の【勉強しよう】という気持ちを育てていくことが重要なポイントになります。

子どもの自主性を育てることがカギ

まず、子どもの自主性を育てることがカギを握ります。

受け身な子は小さい頃は親の言うことを聞いてしっかり勉強し、クラスの優等生になっても、学年が上がり一回で理解するのが難しい単元に足を踏み入れると【分からない】ということが増えて、それを乗り越えるために自力で頑張る、なんとかイライラせずに復習を重ねて理解しようと努力する気持ちが実はあまりなかった、ということがあります。

スラスラ解けないといけないと、子どもながらに思い込んでいたり、分からない自分を受け入れられないと、学校のテストで満点を取る、高得点を取るということが難しくなっていきます。

概ね、小学校の勉強で何の問題もなく勉強できていた子が躓く単元がチラホラと出てくるのが小学校3年生頃です。

国語では何とかなっても、算数では1億までの数、表とグラフという根気が必要な単元や桁数が増えて計算ミスが増えやすい単元もあり、これまでの【サクサク解ける】という単元が減っていきます。

そして、4年生になると四捨五入の単元である【がい数】、図形も【垂直と平行】で図形の定義を学ぶなど、より思考力が求められる内容が増えていきます。

端的に言えば、厄介な単元のオンパレードになってくるので【自分の力で分からない問題を解けるようになりたい】という気持ちがない限り、壁を乗り越えるのは無謀なのです。

小学4年生以上になると学校のテストで満点が取れない、高得点が思うように取れないということが起きてきます。

難しい単元、問題が増えていくと【基本的な問題しかやりたがらない】と勉強との向き合い方がガラリと変わる子も増えます。

基本は大切なことですが、やはり力を鍛えていくには応用力も身につける必要があります。

基本ばかりやりたがるという状況を脱するには、親がアレコレやっても上手くはいかず、【子どものやる気があるかどうか】にかかってくると言っていいでしょう。

自主性を育てるには、子どもの話を聞く、意見を聞くようにしましょう。

子どもが意見を言いやすい家庭の雰囲気を作るということも親にとっては意識しないといけないことです。

子育ての中で、日頃の生活の中で選択させて選ばせる、考えさせるという【自分で判断する】という機会をたくさん作り、主体的に動ける子に育てることが、成績の急ブレーキを防ぐことにつながります。

親の関り度を少しずつ減らしていく

自主性を育てることの次に気をつけるべきことは、【親の関わり度を少しずつ減らしていく】ということです。

親が誘導し、何でも準備をして勉強させていくと子どもが【自分はこの単元が苦手】【この教科をもう少し鍛えたい】と分析する力が育たなくなります。

成長して子どもによっては中学受験、高校受験そして大学受験と経験していくわけですが、年齢が上がってからの受験になればなるほど【自分で考えて挑む】という姿勢が色濃くなっていきます。

大学受験も親に丸投げだと、子どもの本当に入りたい大学への合格に向けた受験勉強も自分でどうやって勉強すれば良いか分からないままで、受験に失敗する可能性も高くなります。

子どもが自分のことを理解しつつ、勉強を頑張っていけるようになるには、いつまでも親が先頭を走ったり、ぴたりと一緒に走り続けることを少しずつやめて、子どもメインで走るようにシフトチェンジするようにしていきましょう。

親が使用する教材を決めて丸つけをするというのは家庭学習のスタート時には不可欠なことですが、学習習慣が定着してきて、自分のペースで勉強できるようになってきても小学校高学年、中学生になっても【今日はこの教材を2ページやる】【この単元が苦手だから復習をしよう】と親が全部取り仕切るというのは、子どもが自分の力で学習計画を考えるチャンスを奪い、独り立ちする機会を失うことになります。

親としては良かれと思ってやっていることだと思いますが、子どもの自主性をしっかり作ることができなくなります。

子ども任せにすると至らない点が目についてイライラするかもしれませんが、長期的な視野を持って子どもの勉強する能力を高めていくよう気配りをしてください。

これまで親が率先して誘導してきたのを、少し子どもに学習計画を考えさせて親の関り具合を減らしていくと能動的に勉強していきます。

学ぶことの楽しさを勉強以外で経験させる

同じように勉強していても、子ども同士で成績の伸びが異なることがあります。

理解力、集中力、暗記力といった学習スキルが違うからとも言えますが、勉強することがどのような意味があるのか理解しているかどうかといった点も、成績の伸びを変えます。

その中でも、【学ぶということは楽しいことだ】という心境に達した子は成績が急ブレーキすることとは無縁のまま成績上位層をキープします。

学びが楽しい、というのは机の上の勉強だけでなく知らないことを知る、自分から調べるということも含みます。

好奇心、探究心というのは勉強する中でも【より難しい単元や問題にぶつかった時に乗り越える原動力になる気持ち】ですから、あった方が断然いいものです。

学ぶことの楽しさを家庭で気がつかせるというのは意外と簡単です。

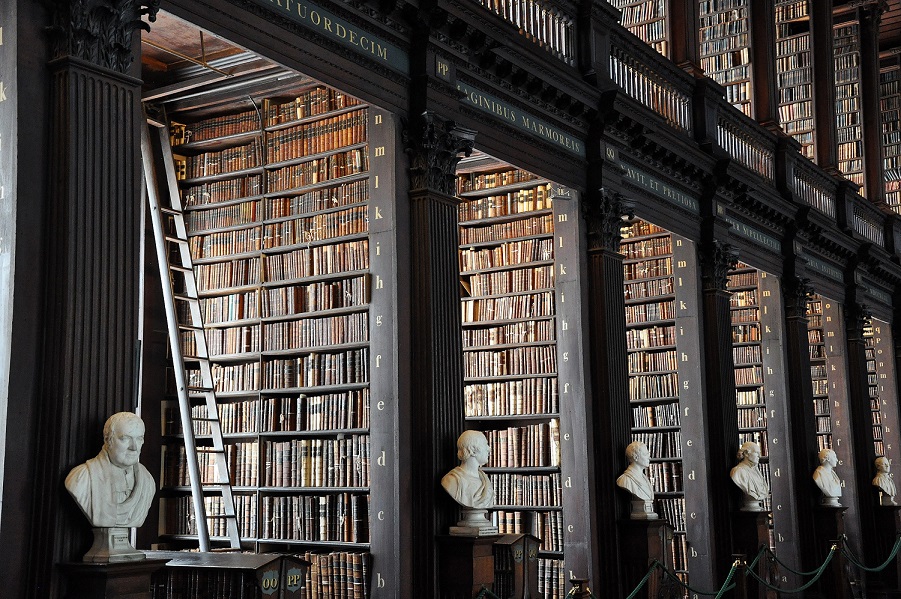

休日に学び要素のある体験活動ができるイベントに参加したり、図書館のブックトークに参加してみたりと、普段の生活では味わえない【学びの楽しさ】に気がつくよう促していきましょう。

学ぶことが辛いことだと子ども時代に思ってしまうと、そこから【楽しいことだ】と気持ちが切り替わることは余程のことがない限り無理だと思っています。

まず、勉強するのは親のエゴだと感じている子は、自我が芽生えてくると毎日の勉強が全て親の承認欲求を満たすためのものだと気がつき、勉強に集中できなくなります。

勉強させられるという気持ちが膨らみ、それが憎しみに変わっていく可能性もあります。

また、親の望み通りの学校に合格したらそれでお役目ご免とばかりに勉強から気持ちが一気に離れてしまうこともあります。

こうなると、【成績が上がる】といった話以前の問題になってしまうでしょう。

一方、勉強することで自分の身に何かしらの変化が起きると信じている子は、自分のために勉強します。

そして、そういう考えを持っている子ほど親子関係が良好で、小さい頃から色々な体験を積んできて、プラスに働いています。

優等生に育てるには勉強させることは不可欠ですが、それと同じくらい【自主性を育てて勉強することは自分のためという気持ちを持つ子】に育てることに力を注ぐことも大切です。

とにかく、成績が良い状態をずっとキープするというのはかなり難しいことです。

紆余曲折ありつつも、子どもが自分の力で立ち上がり勉強と向き合える子になるようにしていきたいですね。