公立小の再テスト問題は何度か書いてきましたが、最近あることに気がつきました。

子供①の漢字テスト(まとめ系の50問テスト)の前に、先生がテストそのままコピーして練習させる宿題を出すことです。

小学3年の時までは、再テスト以下の通りでした。

先生「漢字の」

↓

生徒「あ~、い結果だったな」

↓

先生「もう一度同じテストします!」

↓

生徒「えぇ~!?」

というのが最初の流れでした。

2回目のテストをし、それでも基準点をクリアできなかった子は再々テストになっていました。

しかし、小学4年の秋に行われた漢字テストでは、「復習するように」と事前に答えを渡されたのです。

これは、普通のことなのでしょうか?!

エール出版社より本が出版されました。

小学3年生から4年生で気をつけるべきことを詳しく取り上げています。

kindle出版しました。unlimitedでも読めます。

完全に無料で読めるコミックエッセイです。

↓こちらはアマゾンの縦読みfliptoonです。

キンドルとは違う読み心地かなと思いますので、読み比べもしてみてください。

内容は一緒です!

透明教育ママの絵日記 教育系コミックエッセイだけど役に立つ可能性ゼロ【ブログ放置編】

新作です。

kindleのジャンル別ベストセラー獲得しました!

ありがとうございます。

漢字テストがテストではない理由を探る

テスト前に答えを渡される漢字テストについて、夫に話をすると驚いていました。

夫は驚きが怒りに変わり、落ち着かせるのが面倒くさくなりました・苦笑。

「先生側がそういった対応しないと、漢字を放置する子がいるから苦肉の策なのでは?」と説きましたよ、私。

実際、そういった側面があるのでしょう。

yahooの知恵袋で検索しても、同じような相談にヒットしました。

ここでは、保護者世代ではありえなかった事態になった理由を考えていきます。

ありえないくらいのスピードで漢字離れしている?

漢字をまったく勉強しない子は私も仕事をしている時に出会いました。

学習障害ではなく、漢字の勉強を小学生低学年から疎かにしていたのが原因でした。

しかし、それは200年代の話。

2010年代になり、スマホやタブレットなどに触れる子供の数が爆発的に増え、漢字を覚えなくてもイイヤ、と考える子供が増加しているのではと個人的に思っています。

やる子は昔のようにしっかりやるけれど、やらない子は危機意識を持たずやらないのでしょう。

どうしたら、漢字を勉強するのかと言えば、漢字のまとめテストで事前に答えを渡し、出題される漢字をしっかり復習させる方法しか手がないのです。

子供①の話をベースに、推測してみました。

推測1.スマホなどの音声入力で全て検索できるから

スマホで何か検索する時、子供は音声入力を使用して検索します。

スマホで何か検索する時、子供は音声入力を使用して検索します。

文字と触れ合わずに、目的のモノにたどり着けるのです。

ちなみに、子供①②がタブレットで折り紙の折り方を検索する時は、音声入力を使用しています。

このままでは、パソコンでキーボードを打って文字を入力することを覚えないまま成長する危険性があると感じました。

どこかで、キーボード操作を家庭で学ばせなければと考えています。

子供的には、音声入力は便利です。

ローマ字入力を覚える必要ありませんから。

でも、言葉だけで知りたいことにたどり着けるのは、楽し過ぎですよね・・・。

一度楽をすると、もう努力したい気分になれないので、小さい頃に楽な道を覚えると面倒なことになります。

推測2.活字離れで漢字と触れ合う時間が激減

本や新聞を読む機会が激減し、漢字と触れる時間が以前よりも減ってきているのも、漢字の定着が怪しい理由の1つなのではと考えています。

本や新聞を読む機会が激減し、漢字と触れる時間が以前よりも減ってきているのも、漢字の定着が怪しい理由の1つなのではと考えています。

子供①②が通う学校では、図書室に通う時間(授業)が組み込まれています。

これには、正直驚きました。

私の時代は、たしかクラスの皆で何度か図書室に行った記憶はありますが、学活的(もしくは国語?)な範囲内で年に数回程度だったはずです。

しかし、我が家の子供たちは国語の授業で週に1回図書室に行っています。

ここまでしないといけないのか、と思いました。

子供によっては、親から絵本を読んでもらえずに成長している子もいるはずです。

読み聞かせは、幼稚園 or 保育園のみ、と・・・。

実際、子供①②の話を聞いてみても、本を日常的に読んでいる子はごく一握りとか。

物語を読むのも、学校の国語や道徳のみという小学生もクラスで一定数いると思われます。

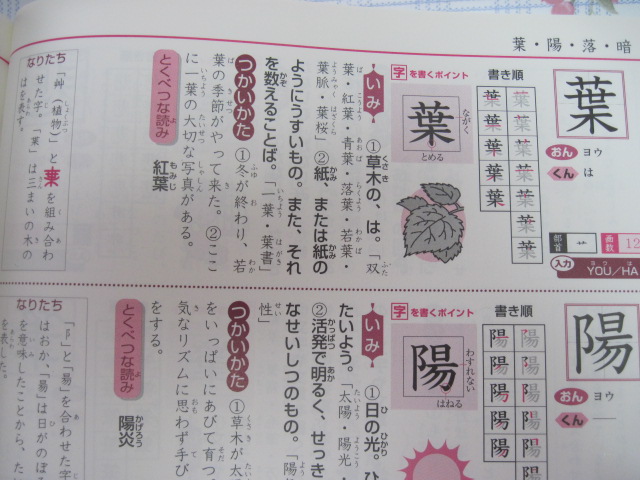

推測3.漢字練習で熟語を調べていない

これは、我が家の2人の学校のケースですが、漢字の宿題では習った漢字を使った熟語を自分で調べて書くことになっています。

これは、我が家の2人の学校のケースですが、漢字の宿題では習った漢字を使った熟語を自分で調べて書くことになっています。

子供①②も漢字辞書などを使って調べていますが、おそらく地道な作業をしないでスマホで検索して終わらせている子もいるはずです。

完全に想像ですけど、辞書の使い方など説明するのは面倒なので、スマホを渡している保護者は絶対にいます。

そもそも、漢字辞典が家にない家庭もあるでしょうね・・・。

私の場合、塾で仕事をしている時に漢字が全くできない中学生と接して恐怖を覚えたことで、自分の子供たちには辞典で調べさせています。

楽をすると、やはりなかなか頭に入らないので、子供時代は面倒なことを経験させることは大切です。

漢字辞典のレビュー記事はコチラになります。

漢字対策の3つのコツ

小学校低学年で漢字に躓くと、そこから立ち上がることは難しいです。

小学1、2年で習う漢字は、漢字が苦手な子でも読み書きはある程度出来ますが、3年生以上になると同音異義語なども徐々に増えてきます。

この3年が分かれ道となり、漢字も難しくなってくるので早目の対策がカギです。

ここでは、子供の漢字定着のコツを説明していきます。

小学3年生が漢字の分岐点という記事はコチラになります。

コツ1.学年を下がって復習する

現学年の漢字も怪しい場合、今の復習をするのではなく前学年や前々学年まで遡って復習する必要がありあます。

現学年の漢字も怪しい場合、今の復習をするのではなく前学年や前々学年まで遡って復習する必要がありあます。

なぜなら、突然漢字が苦手になったわけではないからです。

必ず、躓いた時期があるはずなのでそこまで下っていく必要があります。

市販の漢字ドリルの中でも、比較的易しめなものを選びましょう。

おすすめは、くもんのかん字 です。

老舗ならではの安定感があります。

もう少し、楽しみながら漢字を勉強したい!というタイプでしたら、我が家の子供①も入塾するまで愛用していたうんこドリル かん字 がベストです。

[amazonjs asin=”4866511737″ locale=”JP” title=”うんこドリル かん字 小学2年生 (うんこドリルシリーズ)”]

女の子でしたら、小学生女児から絶大な人気を誇る、すみっコぐらしの力を借りましょう。

モチベーションアップが期待できます。

基本をひと通り終了したら、漢字の躓きポイントを集中して学べる小学2年生かん字まずはこれだけ を強くおすすめします。

[amazonjs asin=”4774330000″ locale=”JP” title=”小学2年生かん字まずはこれだけ (くもんのにがてたいじドリル 国語 5)”]

我が家の子供②は、 小学1年生小学1年生「は・を・へ」のつかいかた (くもんのにがてたいじドリル こくご 1) 、で「は・を。へ」の弱点克服をしました。

方法としては、標準→特殊な読み方克服、という流れでステップアップ方式をとると、子供の意欲減退は防止できるはずです。

カツ入れしなきゃ!、とハイレベルな漢字ドリルを選ぶことだけは避けましょう。

たとえば、こういうものです。

[amazonjs asin=”4882479850″ locale=”JP” title=”ハイレベ100小学2年かん字”]

苦手な子に、これを渡したら逃亡間違いなしです。

コツ2.字に触れさせる

本を読めば、字に触れる時間は増えていくので、積極的に本を読ませてみましょう。

本を読めば、字に触れる時間は増えていくので、積極的に本を読ませてみましょう。

ス子供が確実にページをめくる本がおすすめです。

文字数の多い漫画や、知識も増えることができる学習漫画が便利と言えます。

学習漫画は、人気キャラクターを登場させたシリーズがけっこう出版しているので、子供のお気に入りキャラのものを選ぶと進んで読みますよ。

我が家では、ドラえもん→コナンと来ています。

百人一首だと、恋愛色が薄いけれどしっかり内容を紹介しているちびまる子ちゃんのが一番おすすめです。

私的には、こち亀のシリーズを揃えたいのですが、まだ道のりは遠そうです・笑。

休みの日に、子供と一緒に図書館に行くのもおすすめです。

子供が手にした本に文句を言わないことが秘訣なので気をつけましょう。

文句言われたら、本を借りようとも思わなくなりますから。

学習漫画に関する記事はコチラをご参考にしてください。

コナンの学習漫画はハイレベルなので、低学年には不向きです。

社会系は学習漫画で知識を増やすのがベストな方法です。

コツ3.ゲームとスマホはコントロールする

漢字の練習は地味な作業です。

漢字の練習は地味な作業です。

この点が、漢字嫌いな子をさらに漢字嫌いにさせる所以だと思います。

苦痛ともいえる作業より、楽しい方に逃げるのは子供でも大人でも同じです。

ゲームやスマホを無制限に与えず、優先順位をしっかり決めておきましょう。

昔ながらの鉛筆で練習するのが苦手な子はアプリを使用して、漢字を学ぶことも良いですね。

しかし、定期的に家庭で漢字のチェックテストを行うことをおすすめします。

無料教材をダウンロードし、印刷して月2,3回ほど確認してみてください。

本当に定着しているかどうか、分かるはずです。

まとめ

子ども①の漢字テストする2,3日前に答えそのまま(プリントの答えバージョン)渡されて覚えてきなさい、という宿題を見た時は腰抜かしました・苦笑。

冷静に考えてみると、先生がここまでしないと定着できないことの裏返しなのです。

おそらく、答え丸暗記では数日もすれば【忘却の彼方】になる子もいます、絶対に。

漢字一つとっても、保護者世代とは異なっているのが現状だと痛感しました。

これが悪いとは言い切れないんですよね。

勉強しない子へのアプローチの仕方が答えを事前に渡す、というカタチになっているのでしょう。

ということは、家庭学習が出来ている小学生は100点取らないといけないんですよね・笑。

それはそれで、本人たちもプレッシャーを感じているようです・・・。

今回の件で、勉強の方法は1つではないな、と改めて思いました。

公立小学校にで感じた【100点取れるのか問題】について書いた記事はコチラです。