今回は【親必見!【まだ早い】は大間違い!小学生から始める先手学習法】と題し、お話をしていきます。

YouTube版

エール出版社より本が出版されました。

小学3年生から4年生で気をつけるべきことを詳しく取り上げています。

kindle出版しました。unlimitedでも読めます。

完全に無料で読めるコミックエッセイです。

↓こちらはアマゾンの縦読みfliptoonです。

キンドルとは違う読み心地かなと思いますので、読み比べもしてみてください。

内容は一緒です!

透明教育ママの絵日記 教育系コミックエッセイだけど役に立つ可能性ゼロ【ブログ放置編】

新作です。

kindleのジャンル別ベストセラー獲得しました!

ありがとうございます。

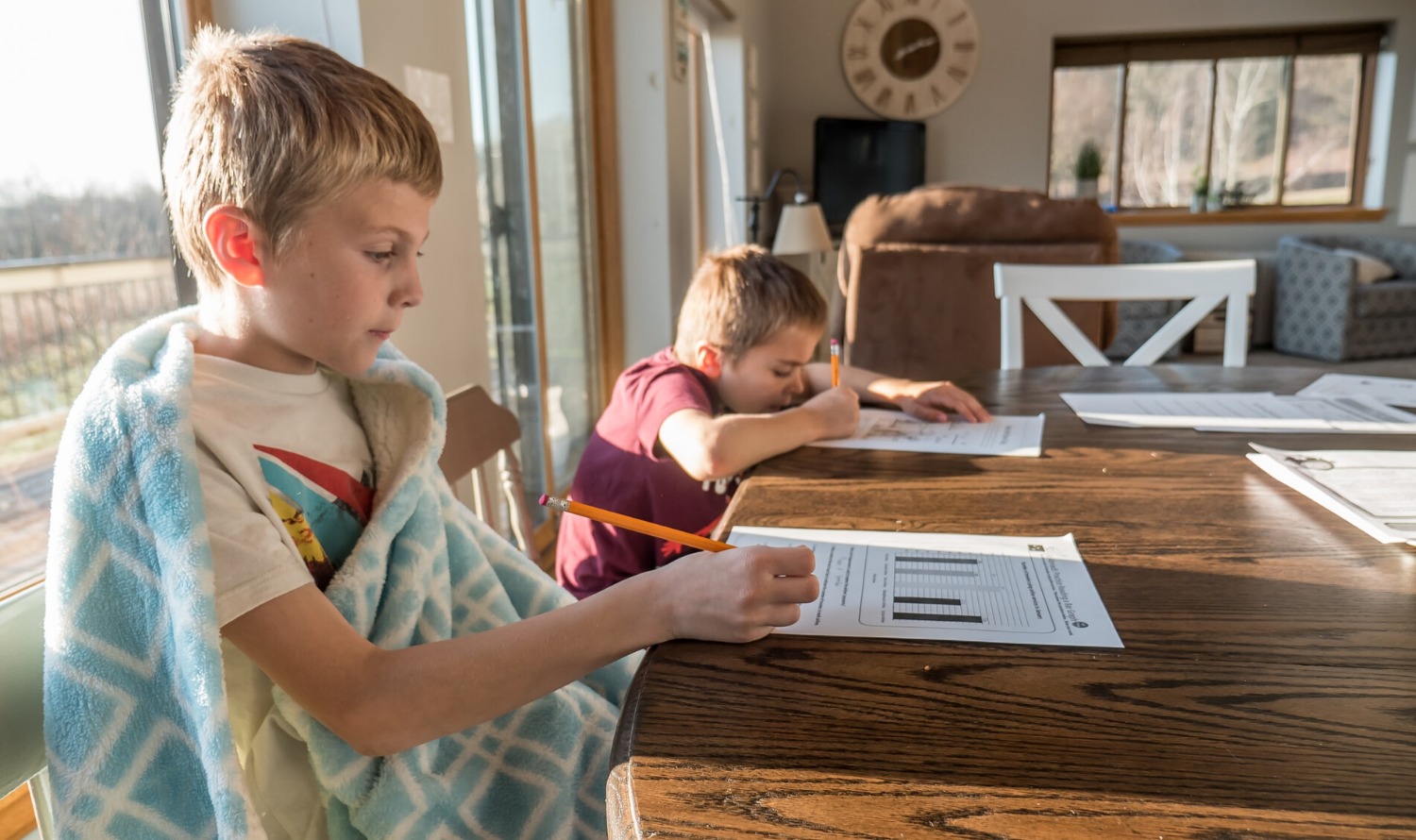

【勉強は中学から本格的にやればいい】【小学生のうちは遊びや経験が大切】と思っていたはずなのに、気がつくと、心の中にモヤッとした不安がよぎる。

【最近、あの子よりテストの点が低かった】【計算は得意だけど、文章題は苦手みたい】【このままで中学に入ってやっていけるのかな?】

学年が上がれば上がるほど、子どもの勉強に関する悩みは増えていきます。

小学校4年生、5年生という時期は学力差が目に見えない形で少しずつ開いていく、まさに分岐点です。

表面的にはまだ大きな差がないように見えても、【考える力】【言葉にする力】【読み解く力】など、将来の伸びを決める土台の差が静かに育っていきます。

そして一度ついた差は、中学に入ると一気に表面化します。

追いつこうとしても、そこからの巻き返しには大きなエネルギー、相当な決意と時間が必要になるのが現実です。

だからこそ、【まだ早い】と思えるうちに、先手を打つことがとても大切なのです。

そこで今回は、【小学生のうちにやっておくべき家庭学習のポイント】【勉強を後回しにした場合、将来どんなことが起こるのか】【トップ層の子に共通する家庭の習慣と考え方】について、実践的な視点から考えていきます。

【うちの子にはまだ早い】と思ったその瞬間が、実はスタートラインです。

家庭でできる先手学習法で、学力の不安を安心に変えていきましょう。

【まだ早い】と言っている間に、学力差は静かに広がる

まず、学力差は小学4年生、5年生で表面化し始めます。

小学校の低学年までは、家庭での読み聞かせやドリルなどで学習に関わっていた親も、小4・小5あたりからは【もう一人でできるでしょ】と手を引き始めるケースが多く見られます。

しかし、このタイミングこそが、学力差の分岐点と直面する時です。

小学校3年生までの学習は、基本的に暗記やルールの理解が中心で、【正しい答えを出せればOK】な単元が多めです。

しかし小学校3年生でも資料読解問題などが増えてきて学びの転換期に差し掛かり、4年生以降では学習内容が急に抽象的になります。

たとえば算数では、高学年になると【割合】【速さ】【面積・体積】【グラフや資料の読み取り】など、単なる計算力だけでは歯が立たない問題が増えていきます。

国語では、不慣れな古文も学びますし、登場人物の心情の読み取りや、複数の情報を整理しながら考える読解問題が登場します。

表面的に読むだけでは答えが出せず、【どうしてそう思ったのか】【自分の言葉で説明する】ことが求められるようになります。

ここで求められるのは、単なる知識ではなく思考力と読解力です。

この力には個人差が出やすく、表面的なテストの点数だけでは見えにくいのが厄介なところです。

【うちの子、テストでは平均点くらい取れているから大丈夫】と思っていたら、【実は応用問題にまったく手が出せていなかった】、ということも少なくありません。

この【見えにくい遅れ】が、小学校高学年以降の大きな差へとつながっていきます。

そして、特に地方に住んでいる親が考えがちな【まだ勉強をさせるのは早い】という考えはリスクを伴うことを自覚してください。

【小学生のうちはのびのびと】【うちの子はまだ子どもだから、勉強より遊びでしょ】と考える方も多いでしょう。

もちろん、遊びや自由な時間も子どもの成長には大切です。

ただ、【勉強は中学生になってから本気でやればいい】と思っていると、大きな壁にぶつかる可能性があります。

学力の土台となる【読む力】【考える力】【書く力】は、一朝一夕では身につきません。

しかもこれらの力は、小学生のうちに意識して育てなければ、中学生になってからでは間に合わないこともあります。

中学では、授業スピードが速く、教科の難化し、テスト範囲も一気に広くなります。

【自分で教科書を読んで理解する】【ポイントを整理して覚える】【間違えた問題を分析する】といった力がないと、いくらやる気があっても結果が出にくいのです。

また、親が【まだ早い】と距離を置いた結果、子ども自身が【勉強は自分ごとじゃない】【やらなくてもいいんだ】と感じてしまい、学習意欲が低下することも少なくありません。

これは中学以降の【やる気のなさ】や【自信のなさ】にも直結していきます。

先回りしてやりすぎる必要はありませんが、【意識して少しずつ準備する】ことは、むしろ子どもの安心感につながります。

中学に入ると、学習内容は一気にレベルアップします。

授業のスピードも速く、教科ごとの定期テストがあり、順位や内申点も気になるようになります。

ここで基礎が不十分なまま突入すると、まず【授業についていけない】【何がわからないのかがわからない】といった事態に陥りやすくなります。

さらに厄介なのは、勉強につまずいたことで【自信を失う】ことです。

中学では、小学校とは違ってテストの点数が明確に返ってきます。

周りの友達と比べて劣っていると感じたり、努力しても結果が出なかったりすると、【自分はできない子なんだ】と思い込むようになります。

そうなると、次第に勉強に対してネガティブな感情が根づき、【やってもムダ】【どうせ無理】と、勉強そのものを避けるようになってしまいます。

これは【勉強嫌い】のはじまりであり、そこからの回復には相当の労力が必要です。

また、学力不足は単に点数だけでなく、内申点にも影響します。

内申点は日々の授業態度、提出物、テスト成績から評価されるため、普段からの取り組みが大きく問われます。

とくに公立高校では、内申点が合否に直結する地域もあり、中1からの評価がベースとなることを考えると、小学生のうちに【学びの土台】を整えておくことがいかに重要かが分かります。

小学生の間に【少しくらい遅れても大丈夫】と思っていた差は、中学生になったときに倍以上の差となって表れます。

そして一度開いた差を埋めるのは、簡単ではありません。

だからこそ、今が重要なのです

【まだ早い】は、実は最も学びが定着しやすい時期を逃すことでもあり、ここで家庭がどう関わるかが、今後の学びの方向を大きく左右していきます。

中学で伸びる子は小学生時代に【これ】をしていた

さて、【中学に入ってからグンと伸びた】子どもには、ある共通点があります。

それは、ただ勉強が得意というサラッとした理由ではなく、小学生時代の過ごし方や学習習慣に、確かな土台があったということです。

学力の差はテストの点数だけでなく、【どれだけ学ぶ姿勢が育っていたか】によって生まれます。

ここでは、中学で伸びる子が小学生時代にやっていたことを、3つの視点から具体的に見ていきましょう。

1.中学で伸びる子は土台が違う

中学生になると、学習量も難易度も一気に上がります。

しかも、教科ごとに違う学び方が必要になります。

ここで差を生むのが、小学生時代にどれだけ【学習の土台】ができていたかです。

とくに大切なのは、【土台がしっかり固まっている状態】です。

たとえば、計算に時間がかかる子は、数学の応用問題に取り組む前にエネルギーを使い切ってしまいます。

漢字や語彙が身についていない子は、国語だけでなく理科や社会の文章問題にもつまずきます。

この基礎学力の盤石さは、いちいち意識しなくても自然に使える状態にすること。

つまり、【わざわざ頑張らなくても、スッとできる】状態に仕上がっていることを意味します。

この状態のレベルに到達している子は、新しいことを学ぶときに余力を持てるため、理解も速いです。

さらに、中学で求められるのは、思考力・読解力・表現力といった深い理解力です。

これらは一夜漬けや短期詰め込みで身につくものではなく、小学生時代にどれだけ【読む】【考える】【書く】の経験を積んできたかに大きく左右されます。

2.小学生時代の習慣が将来を左右する

中学で伸びる子のもう一つの共通点は、家庭学習が【特別なことではない】習慣として根づいていたということです。

【机に向かうことが当たり前】【わからないところを放置しない】【失敗してもやり直すのが普通】。

こうした日々の積み重ねが、のちの大きな伸びを支えるのです。

毎日30分でもいいから、家庭学習の時間を習慣にしている子は、中学でも自然に勉強に取り組めます。

逆に、小学生時代にやらされ感や勉強は嫌なものという印象が強かった子は、中学に入ると勉強から距離を取るようになります。

また、親との関わり方も非常に重要です。

ただ【やりなさい】と命令するだけでは、学習習慣は身につきません。

親が子どもの頑張りを認め、できたことを言葉でフィードバックすることで、【勉強は自分にとって意味があるものだ】と感じられるようになります。

とくに意識したいのが【できた!】【わかった!】という小さな成功体験です。

親が一緒に喜んであげることが、自己肯定感と学習意欲の源になります。

中学で伸びる子ほど、小学生時代にこうした経験をたくさん積んでいます。

3.【考える】学びをしていた子は強い

ただ問題を解くだけで終わらず、【なぜそうなるのか?】【どうしてこの答えになるのか?】と理由を考える学びをしていた子は、中学でも圧倒的に伸びます。

小学生時代に答え合わせだけで終わらず、自分の間違いや思考の流れを振り返る習慣があると、理解が深まり、応用力がついていきます。

これは勉強だけに限らず、日常生活にも表れます。

読書が好きな子、図鑑やドキュメンタリー番組に興味を持つ子、自分の考えを言葉にする習慣のある子は、知識を関連づけて考える力が自然と育っていきます。

・親子で読んだ本について【どんな話だった?】【どう思った?】と話し合う

・調べ学習や自由研究で、子どもが【自分でまとめて発表する】機会をつくる

・図鑑を使って、【これ、どうなってるんだろう?】と一緒に考える

こうした日々の小さく地味なやりとりが、子どもの思考力をじわじわと伸ばします。

そして、それは中学以降の学力の伸びに直結する【学び方の質】を高めるのです。

中学で伸びる子は、小学生時代から【自分の頭で考え、自分の力で積み重ねる】経験をしてきた子です。

日々の生活の中で、【学びの習慣】【考える習慣】【やりきる経験】をどれだけ積んでいるか。

家庭でできる小さな習慣こそが、未来の大きな力になります。

今日からできる!小学生からの先手学習法

ところで、【今のうちから勉強させたほうがいいのは分かっているけど、何をどう始めればいいかわからない】【塾に通わせるにはまだ早い気もするし】と不安になっている方も多いはずです。

先手学習は、特別なことをしなくても、家庭の中の小さな習慣づくりから始めることができます。

ここでは、今すぐ家庭で取り組める【5つの柱】を軸に、親の関わり方や子どもが【勉強って楽しい】と思える工夫を紹介します。

■家庭でできる【5本の柱】

1.毎日10分でも机に向かう習慣をつくる

まず大切なのは、学習のリズムを日常に組み込むことです。

時間は長くなくて構いません。

1日10〜15分でもよいので、毎日決まった時間に机に向かう習慣をつけましょう。

朝食後や夕食前など、生活の流れの中に組み込むのがおすすめです。

大事なのは【今日はやる?やらない?】と日によって変えるのではなく、やるのが当たり前という空気を家庭に作るように心がけてください。

少しの積み重ねでも、1年間続ければ大きな差になります。

2.読む力を育てる:音読・読み聞かせ・読書の習慣を大切に

学力の基礎にあるのは【読む力】です。

算数や理科でも、設問の意味が読めなければ正解にはたどり着けません。

小学生のうちは、音読や読み聞かせ、自由な読書の時間を積極的に取りましょう。

音読は一見地味ですし、子どもも嫌がると思いますが、言葉のリズムや意味をつかむ力を高め、集中力や記憶力にもつながります。

また、【読んで終わり】にせず、【どんな話だった?】【登場人物はどう思ったかな?】と問いかけるだけで、読解力・要約力・思考力が自然と育ちます。

3.間違いを考える時間に変える復習習慣

【間違った=ダメ】ではなく、【間違い=学びのチャンス】と捉え直す視点が重要です。

問題を解いた後、答え合わせのあとに【なぜ間違えたのか】を一緒に考える習慣をつけましょう。

解説を読むだけでなく、子どもが自分の言葉で説明できるようにサポートしてあげると、思考が深まり、理解が定着します。

なぜこうなるんだろう?と考える時間こそが、応用力や論理的思考力の基盤をつくるのです。

4.親の関わり方を改善する

【ちゃんとやった?】より【今日は何を考えた?】を聞くようにしましょう。

親が声をかけるとき、【勉強した?】【宿題終わった?】という作業チェックになっている方は多いです。

これを、【今日はどんなことを考えた?】【面白かった問題あった?】と中身にフォーカスした質問に変えてみてください。

子どもは【自分の考えに興味を持ってくれた】と感じ、学びが自分ごとになります。

その際、正解よりも【考えたプロセス】をほめることもポイントです。

結果だけでなく、【どうやってその答えを出したか】に注目してあげましょう。

たとえ答えが間違っていても、【そこに気づけたのはすごいね】【自分でやり直したのはえらい】といった声かけで、挑戦する姿勢や粘り強さも育ちます。

勉強している時、子どもはすぐに答えが分からないことにイライラし、【教えて】とねだってくることがあります。

また、子どもがつまずいていると、親もつい答えを教えたくなりますが、ぐっとこらえて【ヒントを出す】【考える時間を与える】ことが大切です。

教えすぎず、見守るスタンスが、子どもの主体的な学びを支えます。

5.【学びが楽しい】と感じさせる工夫をし【やらされ感】をなくす環境づくり

【勉強=親に言われてやるもの】という意識では、長続きしません。

子どもが【自分で選んだ】【自分で進められる】感覚を持てるように、勉強内容に選択肢を与えるのも効果的です。

【今日は漢字と読書、どっちを先にやる?】など、小さな決定権を渡すことで、自主性が生まれます。

家庭学習に少しのゲーム要素を取り入れると、楽しみながら学べます。

たとえば【〇日連続で机に向かったら食べたいお菓子を買ってあげる】【音読をしたらポイントがたまる】など、小さな達成感を積み重ねる工夫もおすすめです。

学びのある空間が家庭にあることで、自然と学習意欲は高まります。

子どもの学力に不安を感じるとき、多くの親が【中学から頑張れば】と先送りにしがちです。

ですが、学びの土台づくりは小学生のうちが最も効果的。

毎日の習慣、小さな【できた!】、その積み重ね、そして親の温かい関わりが、小学生から勉強に対するやる気を育てていきます。

今の努力が実り、数年後、【やっておいてよかった】と必ず思える未来が待っています。